在大航海时代,欧洲的船只满载着珍贵的中国青花瓷,从遥远的东方回到家乡。而当瓷器由此从中国传入欧洲,“中国风”(Chinoiserie)这一独具特点的装饰风格也随之兴起,承载着欧洲人对东方的幻想与对异域文化的痴迷,点缀着无数欧洲家庭的起居空间。近日,纽约大都会艺术博物馆特展“怪诞之美:女性视角下的中国风”将“中国风”置于一场穿越历史与当代的对话之中,从女性的视角对陶瓷在欧洲的盛行进行探讨。

展厅中庭

陶瓷,这种优雅却脆弱的材料,在历史中一度与女性的审美紧密相连。它的易碎与锋利兼具的特性,成为女性身份的隐喻,赋予她们在欲望、消费与文化叙事中的主角地位。展览标题“怪诞”(monstrous)一词曾被用来形容瓷器,所影射的是人们对于未知之物的惧怕。而恰恰是这些难以言喻、令人不安的存在,也往往充满着神秘的吸引力,诱惑人心。

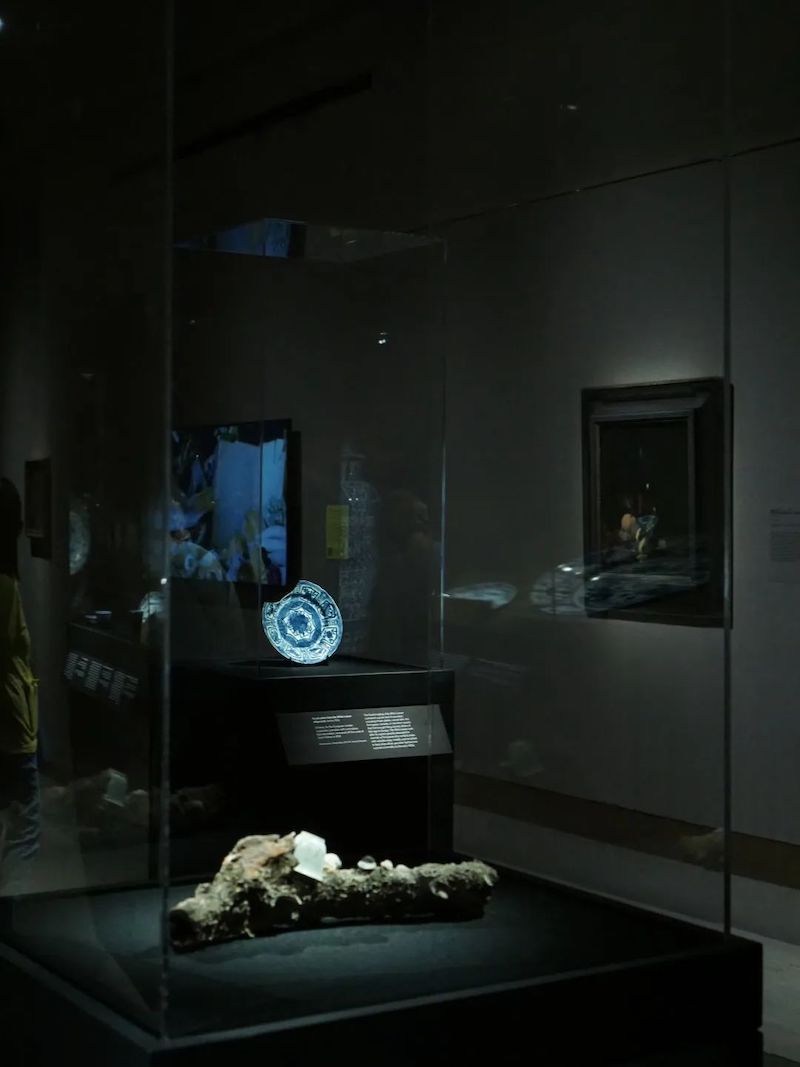

威廉·卡夫(荷兰,1619-1693年),1659年,布面油画

从16世纪的欧洲器物到张怡、刘慧德等当代女性艺术家的装置艺术作品,展览“怪诞之美:女性主义视角下的中国风”汇集近200件历史与当代作品,揭示中国风并非一种中立、无害的异域幻想,而是一种复杂的文化现象。除此以外,展览也将深入探讨瓷器是如何在欧洲女性的身份认同中发挥作用,却又如何加深了围绕亚洲女性的种族与文化刻板印象。

沉船与海妖:瓷器初抵欧洲之时

16世纪,当青花瓷漂洋过海抵达欧洲时,被视作神秘而奇妙的异物。最初,商人们将这些瓷器作为压舱物,用以稳住船只,抵御波涛汹涌的航程。直到某一天,他们意识到了这些瓷器具有的商业价值。

前:荷兰“白狮号”沉船上打捞的瓷器

起初,王公贵族将瓷器视为珍宝,以鎏金器座装饰、陈设。而到了17世纪末,整船整船的瓷器已在葡萄牙、英格兰与荷兰等竞争激烈的贸易强国间大幅流通,被高价拍卖。

杯与碟,中国,18世纪早期,硬质瓷

在这些航海与交易的过程中,沉船、战争、殖民的焦虑,虽不曾直言,却隐秘地浮现在瓷器上的装饰图案中。既美丽又致命的海妖形象出现在彩绘的茶杯与雕饰中,如同瓷器本身的特点:充满诱惑,却难以捉摸。欧洲的人们试图揭示瓷器的成分,有人称它源自“腐烂多年的粪土”,也有人说它来自碾碎的贝壳。

制造于美第奇瓷器工坊(意大利,约1575-1587年),水壶,约1575-80年,软质瓷。

瓷器既是珍稀的渴望之物,也裹挟着贬低的语言与偏见。其英文名 “porcelain” 源自意大利威尼斯的俚语 “porcellana”,意为“小母猪”,原是用来形容宝贝螺那条狭缝状的贝壳——被认为形似猪的私密部位。讽刺的是,这种贝壳后来也被欧洲商人用作货币,去交易和奴役非洲人民。

替身之躯:玛丽二世对瓷器的迷恋

17 世纪末,英格兰女王玛丽二世对“中国风”产生了深深的痴迷,这份执念不仅塑造了她个人的审美,更在往后的数代欧洲女性收藏家心中播下种子,蔓延开来。

阿德里安努斯·科克斯工作室(荷兰,1689-94年),饰有威廉三世上半身像的瓷砖,约1694年,代尔夫特陶瓷。

玛丽成长于政治与宗教纷争激烈的斯图亚特王朝。年少时,她被迫与远房表亲、荷兰的奥兰治亲王威廉成婚,并远嫁异国。正是在荷兰,她邂逅了异域奢侈品的世界。几年后,她的新教丈夫推翻了她的天主教父亲,登上英国王位,而玛丽也带着她心爱的陶瓷收藏随之归国。

在透过镜子欣赏玛丽二世画像的游客

但就算是女王的身体,也从来不属于她自己。尽管她与威廉共掌王权,玛丽最重要的任务却只有一个:生下继承人。然而,玛丽终生未育。于是,她以另一种方式孕育了自己的延续——她孕育了一种品位,一种风格。瓷器成为她的替身之躯,装点着她遍布彩瓷、织锦与漆器的宫殿。她对“中国风”的演绎私密而女性化,远不同于法国王室借异国之美彰显绝对权力的方式。

展览现场

玛丽去世后,一位著名作家曾哀叹她引发了一场“致命的挥霍之风”,促使女性对瓷器进行疯狂购买,终将导致经济衰败。但并未有过多人听从他的警告。

茶话私语:日常的家庭生活

1662年,葡萄牙公主布拉干萨的凯瑟琳初抵英伦。她向迎接者索要一杯热茶,对方却一脸茫然。茶,这种来自中国的异国饮品,对他们而言尚属陌生。

然而,不久之后,茶便跃升为贵族时髦的新宠。到了18世纪,它已深植于欧洲生活日常。尤其在英格兰,茶被视为文明的象征,也成为了帝国借以与其所掠夺的“野蛮”之地划清界限的工具。同时,被刻板化处理的非洲人与中国人形象频繁地作为装饰图案出现在欧洲茶具上。这些“装饰”成为了奢侈生活的点缀,同时也见证着殖民历史所带来的真实伤痕。

不同风格的茶具展品

瓷器逐渐成为了得体的家庭秩序的象征。在餐桌上,女性以女主人、母亲、妻子、女儿、乃至女仆的角色,巧妙地布置那些描绘东方异景的器皿。而这日常的背后,藏着不安的潜流——家庭亦如笼笼锁锁。

林从欣(美国),《茶桌》,2016年,日本楮纸上的蚀刻版画。

瓷器的流行使女性逐渐崛起成为消费者与品位引导者,在社会中逐渐占据更重要的角色,也引发了当时的社会焦虑。瓷器的“易碎”不只是一种物理属性,它也被投射为对失控的女性欲望的隐喻。甚至连看似平和的茶话会中的低声八卦,都被视为具有破坏力的危险行为。

展览中的部分茶具展品

展览中的部分茶具展品

展览中的部分茶具展品

人造母亲:瓷偶与女性

18世纪,亚洲女性的瓷偶形象出现在了欧洲,也带来了一个奇异而复杂的世界。这个世界里有女神,有母亲,有怪物,也有舞台上的表演者。早期的欧洲瓷匠,模仿着脱离宗教语境的亚洲神祇形象。而到了后期,这些瓷偶逐渐被固化为一套可供复制的标准类型,来源多半是印刷品中的图像。

亚洲女性形象的印刷品

陶瓷工艺品

穿着华丽服饰、摆出夸张姿态的瓷质小人,被随意摆弄、陈列在架子上、餐桌旁,或橱柜里。她们的身体,源自一种本该用于制作盘碟茶杯的人工材料,与欧洲古典传统里那种被歌颂、被神化的女性裸体雕像,形成了鲜明的对比。这些瓷偶既成为了欲望的投射,也是贬抑的对象。而她们的存在,恰恰成为后来亚洲女性刻板印象的原点之一。

陶瓷工艺品

在这片被视为“人造”的领域里,女性的另一种可能性悄然浮现。一种怪异的、不合标准的,处于古典完美范畴以外的形象。

这些小巧如玩具般的瓷偶,与同一时期的外销画镜子一道,原本只是迎合表面趣味的、不存在任何深意的奢侈品。然而,当我们在今日重新凝视它们,它们却仿佛成为一道裂隙,通向另一种时空——在那里,女性对自我的认知,与外界对她们的投射与期待,交织缠绕,彼此对峙。

展厅现场

“中国风”的余韵流转

瓷器的幻影并未止步于欧洲。在十九世纪的美国,全新的媒介也如同瓷器在欧洲的流行一般,映射着关于“东方女性”的想象投影,而瓷器也在此时成为了国家野心的工具。通过横渡太平洋的航线,美国商人由瓷器等奢侈品的交易获得了财富。而与此同时,他们对于非法鸦片贸易日渐增长的参与也使得所谓的“中国风”逐渐沾染了危险与罪恶。这种转化与当时美国社会对华人劳工的敌视态度如出一辙。

当清朝的慈禧太后与好莱坞的黄柳霜相继出现在大众视野,“中国风”早已蒙上一层怀旧的雾气。这两位身处不同文化与阶层的女性,皆以自身为媒,通过大众做出改变,却又同样被凝视、被简化为道德败坏的象征。在那个时代,她们是不合时宜的身影,也是亚洲女性形象困境的缩影:声名与污名之间,只一线之隔。

展览中展出的、曾被黄柳霜穿过的晚礼服

瓷器,并不总是温柔的礼仪之物,也曾塑造了一些至今仍难以撼动的文化刻板印象。正因如此,这段充满魅力的历史,也须成为一次对旧有神话的必要拆解——关于种族、性别与欲望的神话。由此,展览发出一个直抵人心的提问:我们是否能热爱过去,而不被怀旧所困?

而如今,为打破这些根深蒂固的“异国情调”之迷思,在审视历史的同时,几位当代女性艺术家们以她们的艺术做出了回应,以行动挑战了旧制。她们的作品在展厅中以明亮的霓虹标签表示出来,将“中国风”中的负面元素转为了具有力量的全新视觉叙事。

展览将展至8月17日。