作者 | 姚远

编辑 | 何承波

北京朝阳医院西院二楼,内科诊室盘踞了一整条走廊。周三下午,开设肥胖专病门诊的内分泌科门口异常拥挤。号源紧俏,肥胖专病门诊一周开设三次,而当天最快能预约上的就诊名额,需要等到十天之后。

如果以北方地区居民的平均体型评估,穿梭于内分泌科室的患者体型,并没有人们想象中异常,与相邻诊室的患者并无悬殊的胖瘦之分。如果非要说有什么共同特征,或许就是隐藏在层层春装之下,或大或小因脂肪堆积而隆起的腹部。

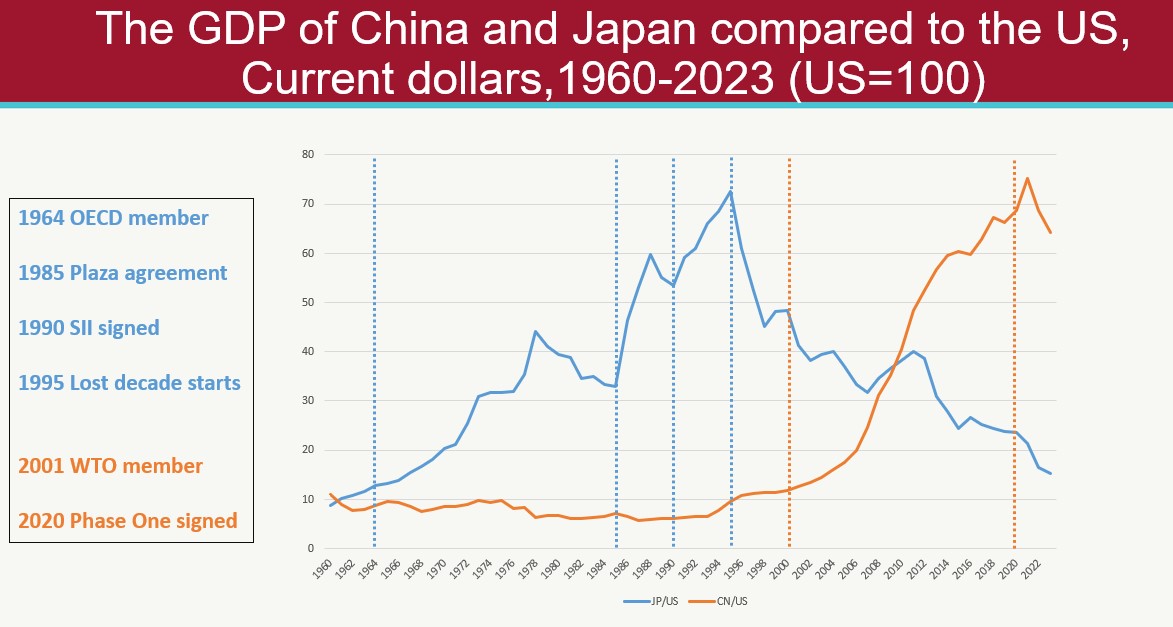

自 3 月 9 日国家卫健委主任雷海潮在全国两会记者会上宣布持续推进 " 体重管理年 " 三年行动以来,各大减重门诊迎来了一波 " 就诊热 "。

4 月 10 日,国家卫健委联合国家中医药局印发通知,要求国家卫生健康委、国家中医药局属(管)、省(区、市)属综合医院、儿童医院、中医医院在 2025 年 6 月底前基本实现体重管理门诊设置全覆盖,并鼓励综合实力较强的医院设置肥胖防治中心,提供住院体重管理相关服务。

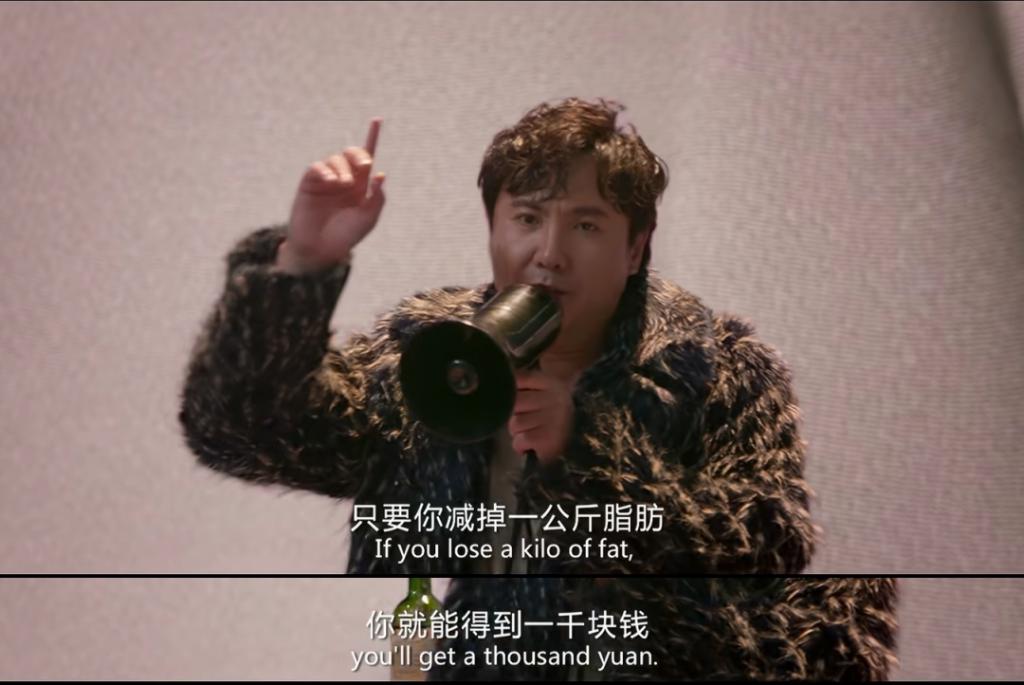

减重氛围不仅在卫生系统弥漫。社会上,一些健康、运动领域的品牌商家陆续推出了春季减重活动。4 月 7 日,京东买药更是喊出了 " 减一斤体重,给 100 元现金 " 的口号,颇似电影《西虹市首富》" 脂肪险 " 剧情照进现实。

《西虹市首富》剧照

马冠生是北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授,2015 年以前,他在中国疾病预防控制中心(原中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所)任职。从 1990 年代开始,他就关注中国人的营养膳食状况,那时起便关注到了中国人正在越来越胖的客观趋势。

自十余年前开始,马冠生便不断呼吁,中国超重肥胖的防控工作 " 刻不容缓 " ——他在南风窗的采访中同样反复强调这四个字,声音严肃。在他看来,若非如此,紧随其后的经济和疾病负担极其沉重。

可是究竟要怎么做?肥胖是全世界共同面对的困局。迄今为止,还没有一个国家成功遏制成人肥胖的流行趋势。

与超重肥胖相关的慢性病,不似呼吸道传染病,它们并不会在短时间内构成显而易见的公共健康威胁。更多时候,减肥被视作一种个人事务,甚至是一定年纪后自然而然的身体状态——就像马冠生在一次会议上被旁人追问的:" 我体重是重是轻,和别人有啥关系?国家为什么突然关心起减肥了?"

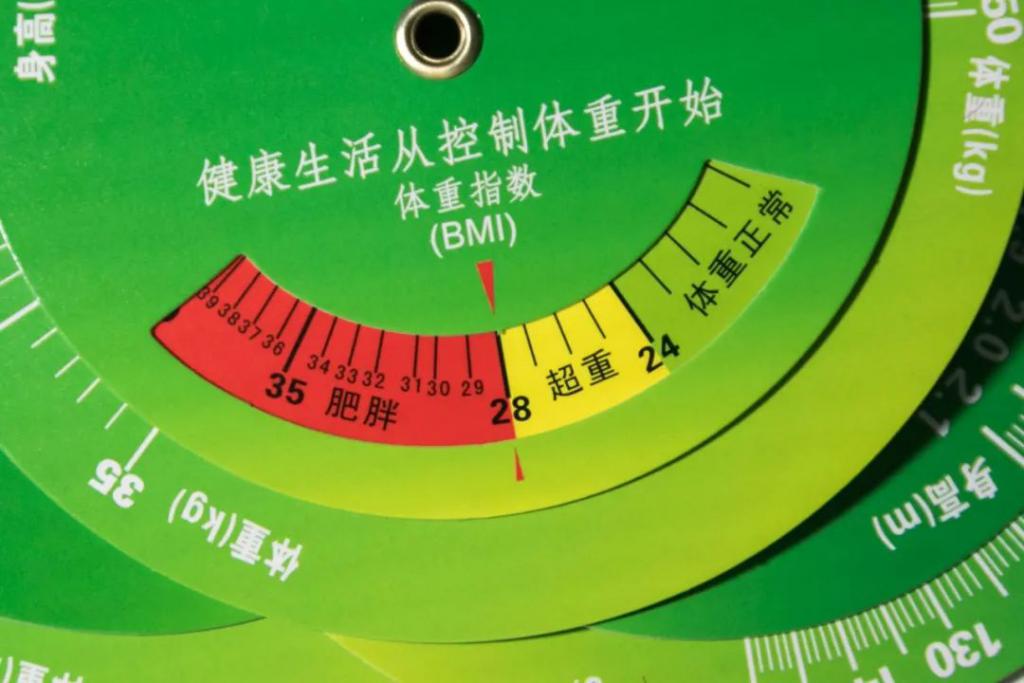

在贵州省人民医院的营养咨询门诊,墙上张贴、桌上摆放的,都是鲜绿色基调的宣教品。来这儿寻求减重方案的,大都是 BMI 在 24 至 28 的超重患者。他们的体重处于失控的边界,但还未抵达医学上肥胖的程度,比起药物或手术治疗,营养科所主张的生活方式干预,可以促成更理想的减重效果。

而生活方式干预的难度在于,医生只能教方法," 绝大部分治疗过程是需要患者回家自主完成的 ",营养部副主任韦琪告诉南风窗。

倘若要把减重成果维持下去,自己做饭、清淡饮食、坚持运动,不喝含糖饮料,这些就必须成为日常生活的一部分,而非特殊时期的特殊操作。生活方式一旦松懈,很容易就前功尽弃。韦琪说,营养咨询门诊开设六年以来,患者体重反弹率居高不下——体重管理的难度可见一斑。

《瘦身男女》剧照

马冠生说,人体的储能机制是为了在恶劣处境中存活下来而进化出来的,将多余能量转化成脂肪,储存于皮下和内脏。因此能量摄入迅速,消耗却很漫长:" 人几分钟就能摄取 1000 千卡能量的食物,但要想把这 1000 千卡消耗了,需要运动几个小时,甚至更久。" 这种基因特性决定了,对于置身于现代社会的人类,体重管理是一项极其违反人体本能的严苛工程。

郇建立是北京科技大学社会学系主任,圆眼圆脸,身材匀称。他早上骑车半小时到学校上班,坚持爬楼而非乘坐电梯,在校内食堂用餐,并兼任校园滑板社的指导老师。坚持如此,他才在 50 岁这个年纪维持着相对于同龄人更苗条的体态。

而就在几天前,郇建立忙得天旋地转,一天上八节课,还得抽空准备一堂面向留学生的全英文课,只能 " 熬过去 "。我们原定的采访推迟了,他的运动计划同样被搁置。

运动既可以减肥,又可以促进健康,在各种减肥方式中应用最广 / 南风窗 郭嘉亮 摄

郇建立想借自己的例子告诉南风窗:从社会学的视角看,如果不改变外部的社会文化环境,单纯让人改变生活方式," 这是不现实的 "。

比如,据韦琪观察,男性患者大都从工作以后开始发胖,久坐和应酬是男性肥胖的两大诱因。在男性患者减重之前,她往往会要求对方腾出几个月时间拒绝一切应酬," 专注减重 "。

女性肥胖则与生育显著相关,孕期营养过剩叠加育儿阶段的忙碌," 生活重心渐渐不在自己身上了 "。她还发现,近些年患有焦虑、抑郁等心理障碍的肥胖患者在临床中愈发常见,心理健康的恶化也是肥胖率走高的促成因素之一。

失控的体重是一面镜子,它不止关乎能量摄入与消耗的失衡,还映出了个人生活状态的剧烈变动,和社会发展的强烈挤压。

世界卫生组织视肥胖为一种多因素疾病,它与 200 余种疾病强相关,还会增加 13 种癌症的发病率。据统计,2022 年,世界上每 8 个人就有 1 人患有肥胖症;2019 年,约 500 万人因体重指数超标而死于心血管疾病、糖尿病、癌症等非传染性疾病。

相较于防控成效立竿见影的传染病,比如在一些国家已经宣布消除的天花、脊髓灰质炎、丝虫病和疟疾,慢性病防控工作尽管形势紧迫,却在过去很长一段时间中雷声大、雨点小,似乎像往大海丢石子一样徒劳。

2021 年,剑桥大学一项研究尖锐地指出,英国政府自 1992 年以来发布的 14 项肥胖防治战略和 689 项公共政策 " 并未有效降低肥胖患病率 "。英国在过去 30 年反复推出类似或相同的政策,肥胖和超重率依然走高," 且没有任何下降迹象 "。

健康生活从控制体重开始 / 南风窗 郭嘉亮 摄

在美国,全民健身指南和全民饮食指南最早颁布于 1980 年,却还是未能阻挡此后 30 年美国的超重与肥胖人口比例大幅度飙升;尽管 2010 年后增速有所趋缓,但仍未逆转。

在中国,卫生部门自 1995 年就开始在七市一省实施健康促进项目,两年后在社区开展 " 慢性病综合防治示范点工作 ",在此 10 年后又开展了以健康体重和血压管理为重点的 " 慢性病综合干预项目 ",并在 2010 年启动 " 慢性病综合防控示范区 " 活动。而值此期间,据第四次国家卫生调查结果,2008 年城乡居民慢性病患病率为 20%,比 2003 年增加了 4.9%。

有意思的是,1995 年至 2010 年的十五年间," 卫生部门越干预、慢性病的患病率越高 "。当然,其中的逻辑并非干预措施促成了慢性病患病率上升,而是 " 慢性病的发展势头太猛、干预措施又太弱,完全不足以抑制慢性病的暴发 ",郇建立说。

彼时的症结在于," 干预时有效果,停下来就没了。在示范点有效果,换个地方就没了 "。这一状况至今仍是慢性病防控工作的肯綮。

郇建立举了个例子," 校园健步走 " 活动本来是鼓励教职工参与锻炼,达到某种强身健体的目的。可实际执行中,先不说参与比例很低,即使是前来健走的人们,也大都是慢慢溜达一圈,然后去领取奖品,远远无法落实活动策划的初衷。

3 月 21 日,在中国农业大学东校区,学生参加减脂课 / 新华社记者 陈钟昊 摄

王萍是北京城六区一所社区卫生服务站的站长,今年五十有余,在基层卫生站工作将近 30 年。卫生站全职职工十人,却长期管理着周边几个社区 200 余名慢性病人。在目前我国所构建起的慢性病防控体系中,社区卫生服务站一直是慢性病管理的 " 最前线 "。

据政策要求,凡是签约在册的慢性病患者,卫生服务站都必须每季度进行一对一随访,测量血压血糖,个体化定制用药和体重管理方案。" 这是任务,是肯定要做的。" 王萍说。

政策是好政策,落实下去却阻碍重重。关键在于居民意愿,一部分人愿意积极配合,可是总有一部分人敷衍,甚至抵触。" 让他一季度去化验一次血脂,根本不动,说忘了。再(和他)说就该给你脸色看了,说这不行那不行,现在没工夫。"

卫生服务站与附近一家三甲医院合作,定期举办糖尿病科普讲座,活动地点就定在服务站大厅,可以容纳约 30 人。但 " 要是不发鸡蛋和洗手液,都不爱来 "。

除非是真的经历过一次急性期发作,鬼门关走上一遭," 好几十年的烟,说戒不了也一下子能戒了 ",没到那份儿上,很多人还是愿意赌概率。郇建立说,当下健康教育的吊诡之处就在于此,卫生部门反复强调致病概率,而对于普通人来说,看见身边许多抽烟喝酒的人都活了八九十岁," 根本不用那么在意 "。

说了半天,只留下自己口干舌燥,对方无动于衷。

王萍自认为,医生该说的说了,该做的做了:" 我们医疗口能做到去管他,患者不见得有这种强烈的意愿。你说了就照做,不说就忘了,有些人再和他强调都左耳朵进右耳朵出。"

她觉得,当下比任何药品和手段更急迫的,是如何唤醒居民自我管理的意识。

在门诊经手无数案例的韦琪有一个判断,体重管理是否成功并非全看意志力," 人的意志力普遍都不怎么强 "。她说:" 但如果减重意愿十分强烈,并在减重过程中反复强化这种意愿,坚持下去的动力就会更大一些。"

于是,每次开具减重方案之前,韦琪会首先与患者明确,他们的减重动机是什么、他们计划为之牺牲什么。一些减重者被恋人分手,怀着 " 就是要瘦给对方看 " 的心情,最终减重相当成功。

《我叫金三顺》剧照

但究竟要如何唤醒人们的意愿、调动他们的健康管理动机?

肥胖防控在欧美国家屡屡受挫的原因恰在于此。剑桥大学的研究认为,新自由主义意识形态提倡个人责任、自由市场和反政府干预,干预性质的公共卫生政策会被视为 " 剥夺个人选择 "。因此在过去 30 年间,英国政府针对肥胖的防控政策大都 " 措辞含糊、目标不明、实施困难 ",避免对个人事务的过度干预。

紧随而来的一个问题是,肥胖,或者说与之密切相关的慢性病,真的是一项纯粹的个人事务吗?

郇建立的回答是否定的。2007 年至 2010 年,清华大学社会学系读博期间,郇建立曾五次前往冀南沙村,调查当地村民的慢性病患病情况,写成《带病生存》一书。

《带病生存》旨在从微观层面考察沙村村民的患病经历,并用丰富的田野资料去展现农村慢性病人带病生存的意义与后果

他的深刻体会是:疾病苦难不仅仅是病人一个人的经历。

在公共卫生领域,所谓疾病负担往往被简单拆分成流行病学负担和经济负担两部分。但是,隐匿于社会结构中的 " 照料负担 ",一直以来被一个个具体的家庭消化、承受着。

郇建立 2008 年春天曾去一个贫困家庭中调研。妻子瘫痪在床,丈夫不仅要下地干活儿,还要洗衣做饭、照料妻子,无法外出打工," 这么多年一分钱也没挣过 "。因无暇教导,女儿 12 周岁,还在上小学二年级,几乎不会简单的算术。

对于将近 20 年后的北京家庭来说,慢性病病人的照料负担同样不可小觑。王萍掐着手指算账,周边社区普通老人退休金两三千左右,北京城六区的普通养老院,一个月就要五六千。

" 况且再往后的老人普遍只有一个孩子,孩子也有房贷,也有小孩。假如慢性病急性发作,变得无法自理了,日子要怎么过?" 王萍说," 真挺发怵的。"

随着老龄化程度的深入,超重肥胖与它引起的疾病苦难,堆砌成一定规模以后,就毫无疑问成了政策必须投以关注的公共事务。

所有采访对象都向南风窗表示,3 月 9 日国家卫健委主任雷海潮在两会记者会上的表态,是肥胖与慢性病防控工作的 " 好兆头 "。

马冠生说,这意味着肥胖和慢性病防控优先级别的上调。以往各类政府文件同样提及健康体重、肥胖管理,不过仅仅是 " 倡导、鼓励 "。今年显然更重视、更落地了,从 " 倡导 ",变成了 " 行动 "。" 体重 " 俨然成了实现《" 健康中国 2030" 规划纲要》的一个重要抓手。

卫生系统内部已然行动起来。韦琪往年在营养咨询门诊工作,她透露,从今年开始,营养科会与普外科、内分泌科一起,开展专门的减重义诊。

宁夏中医医院暨中医研究院开设 " 减重营 ",根据患者人体成分检测结果制定减重方案 / 新华社记者 冯开华 摄

贵州省人民医院还计划在食堂新设减重营养餐,准备就叫 " 国家卫健委减重食谱窗口 ",面向社会公众开放。韦琪所在的营养科,从去年开始就与贵州省各政府机关、企事业单位合作,在它们的内部食堂定制减脂餐。不久后,医院还准备与多家国企合作,组织员工减肥训练营。

韦琪觉得,未来工作的关键在于,卫生系统对健康饮食的宣传声势,如何与食品工业对抗?过去相当长一段时间,前者的强度与频率远远不敌后者。

食品工业的营销话术,已经在消费者心中烙下深刻的印记。韦琪平时录制科普视频,经常看见的一类评论是:" 这都不能吃,活着还有什么意义?" 对食欲的节制似乎成了一种不人道的行径,这一思维的形成,与食品公司的营销攻势密不可分。

《致肥元凶》剧照

马冠生则关心,一系列防控政策的实施及效果,最终由谁来评估和督导?

就比如,2020 年六部委印发的《儿童青少年肥胖防控实施方案》曾明确制定全国性的防控目标:以 2002 — 2017 年超重率和肥胖率年均增幅为基线,2020 — 2030 年 0 — 18 岁儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上下降 70%。

" 光是有行动计划了,实施情况怎样?如果没达到这个目标,谁来督导?是否有奖惩机制?" 马冠生在电话那头抛来一连串反问," 这类健康指标是否能列入政府的工作目标,而不是仅仅限于卫生部门?"

健康从自律开始 /《热辣滚烫》剧照

医生和学者苦口婆心地劝说,效果总归有限。健康营养的餐食如何更便利地获取?运动场所是否能更快捷地抵达?本就高强度的生活节奏之下,食品工业的营销攻势是否能更关注健康而非对食欲的诱惑?对居民生活环境的改善,不仅是卫生系统的责任与课题。

中国的发展理应到了这样的阶段:政府今后不仅互相比较当地的经济发展情况," 还要比哪儿的居民更健康、哪儿的预期寿命更长、哪儿的生活更好 ",马冠生说。

(应采访对象要求,文中王萍为化名)